Загадка Живого

Автори: Екатерина Макаревич

Вопрос, который стал темой дискуссии – что делает нас живыми. Не в биологическом смысле, а в метафизическом. Вопрос витиеватый, поскольку при ответе на него мы часто попадаем в тупик, словно понимаем, что чего-то пока не знаем. Но есть люди, которые невольно посвятили поиску ответа на этот вопрос свою жизнь. Такой человек и Александр Филоненко, харьковский философ и богослов.

Александр Филоненко поделился своими размышлениями, как он понимает загадку Живого, что значит жить своей жизнью, почему встреча с живым – это всегда внутренняя встреча с красотой и уязвимостью.

Я: Сколько Живых ты встречал в жизни? Считал?

А. Филоненко: (смеется) Нет, не считал.

Я: У тебя сегодня есть прекрасная возможность посчитать.

А. Филоненко: Ой, Катерина, раньше мне казалось, что не так уж много. То, что мне казалось раньше очень редким, тем, что бывает только в исключительных случаях, во встречах с митрополитом Антонием, Александром Пятигорским, Сергеем Аверинцевым, Анатолием Ахутиным или Ольгой Александровной Седаковой, – это если я начну перечислять встречи с людьми, которые лично для меня были важны, то кажется, что таких людей крайне мало. Но, на самом деле, благодаря встречам с ними, начинаешь лучше видеть жизнь вокруг себя и понимать, что был все это время грубиян, и просто не видел того, что перед глазами. Я надеюсь дожить до состояния, когда мне будет казаться, что они везде.

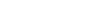

Александр Пятигорский, советский и британский философ, востоковед, филолог, писатель. Один из основателей Тартуско-московской семиотической школы

Я: Живой есть в каждом из нас?

А. Филоненко: Да. Но искусство, мудрость и философия заключается в том, чтобы уметь это видеть. Я не знаю, стал ли я лучше за эти годы. Это не связано с «лучше» или «хуже», но то, что я стал больше их видеть, это правда. Теперь я теряюсь, могу рассказывать о сотнях встреч.

Я: А ты спрашивал у них, как они становились Живыми? Это ведь достаточно долгий процесс. Как ты для себя это понял?

А. Филоненко: Конечно. Слушай, не помню, я рассказывал тебе мою любимую историю про юродивого Володю?

Я: Вроде нет.

А. Филоненко: Это для меня буквально как притча. Была такая история. Я еще был молодым. Мы собрались с ребятами в летнем лагере под Киевом. Рядом был православный приход. И там жил один взрослый человек Володя, такой классический юродивый, которых я раньше никогда не видел. Ему было 64 года, а уровень развития примерно лет 14-ти. И ему с нами было очень весело. Он играл с детьми в походы, казаки-разбойники. Однажды мы сидели у костра, пели песни, была прекрасная украинская ночь, и вообще все было замечательно. И вдруг он проснулся и спросил: «Можете спеть мою любимую песню?» Ну, конечно, можем. Спрашиваем, какая у него любимая. Отвечает: «Орленок». Хорошо, спели ему про орленка. И в этот момент он совершенно счастливый посмотрел на небо и сказал: «Господи, забери меня к себе прямо сейчас!» Мы ему говорим: «Володя, ну ты подожди, не спеши». А он говорит: «Нет-нет, я передумал. Забирай всех нас сразу к себе!» Я ему объясняю: «Володь, ты подожди, давай, каждый дождется своего счастливого дня, когда его заберут». «Ты что имеешь в виду?» – спрашивает. Говорю: «Ну, наверно, мы все когда-то умрем и там будем». Он посмотрел на меня очень строго и сказал: «Ты что с ума сошел, ты не знаешь, что Бог на небо мертвых не берет? Там все живые. Мертвые все здесь. Все люди, которые отказались от Жизни, – здесь». И как он сказал, для меня это как эпиграф в разговорах о Живом. Он посмотрел на меня очень строго и сказал: «Ты что с ума сошел, ты не знаешь, что Бог на небо мертвых не берет? Там все живые. Мертвые все здесь».

Когда мы становимся Живыми, - мы ими становимся. Это происходит не потому, что мы молодцы, а потому что кого-то встретили. Для меня очень-очень важно не просто найти человека Живого, остановиться и сказать «Слава богу, я видел Жизнь», а в том, чтобы с ним дальше пойти и спросить: «А ты кого видел?» И оказывается, что все эти люди сразу превращаются в маленьких, рядом с какими-то великанами, которые их сделали живыми. Получается, что это некая сеть отношений людей с другом, которую я называю «цивилизацией дружбы». Очень серьезно называю. Потому что мне кажется, есть две реальности – институциональная. Грубо говоря, это институты, государство и даже общество, и есть эта цивилизация дружбы – сеть из живых людей, которая явно работает по другим правилам. Внутри нее существует своя философия, наука, искусство, и институты к этому имеют вторичное отношение.

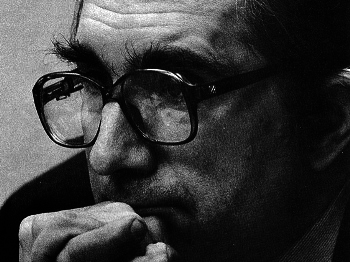

Сергей Аверинцев, советский и российский филолог, культуролог, философ, библеист

Я: А ты знаешь такое понятие «психахог»? Это еще из Древней Греции. Психагогами называли учителей, которые могли вызывать души из царства теней. В отличие от стандартной педагогики, цель которой привить знания, психагогика - передача истины, которая изменяет способ существования субъекта, превращает его из обучающегося и просто все запоминающего ученика в живую личность. Правильно ли я понимаю, что живые каким-то образом способны также менять людей.

А. Филоненко: Я это называю педагогикой благоговения. Очень неудачное название, я знаю, но вот для меня психагогика или педагогика благоговения действительно отличаются от того, что мы обычно называем педагогикой. Расскажу на примере. Я много занимаюсь с учителями на семинарах, где у нас часто возникает спор между двумя подходами. Первый – что мы должны в школе воспитывать детей. В этом случае воспитание понимается как передача морального авторитета, типа «делай как я, твоя учительница». Другие говорят, что школа не должна воспитывать, а должна качественно передавать знания и опыт. А воспитывать – семья. И вышла такая штука, что в 90-е годы в школах отказались от воспитания, потому что в советские годы оно было идеологическим и авторитарным. Школы стали говорить – мы теперь этим не занимаемся, мы всего лишь даем знания. Но случился кризис образования. Оказалось, что знания нельзя передавать без ценностей, которые можно только воспитать. Уровень знаний начал стремительно падать и мы не могли решить поставленную перед собой задачу – передавать знания. Но тогда возникает вопрос – что значит воспитывать сегодня.

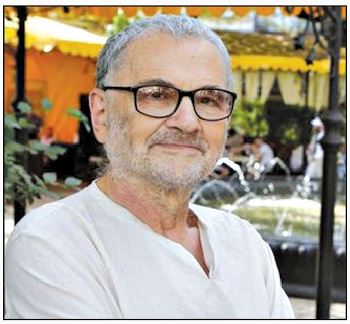

Анатолий Ахутин, советский и российский философ. После 2014 года эмигрировал в Украину

Для меня ответ на этот вопрос кажется простым. Учитель встречает ученика и авторитет его заключается не в том, что он много знает, а ученик – мало. И вовсе не в демократизме. У него должна быть третья позиция. Для ученика учитель всегда великий, но учитель справляется со своей задачей в тот момент, когда может передать ученику что-то, гораздо большее, чем он сам. Как говорил Данте, «опыт величия». То есть учитель должен приносить с собой что-то огромное, рядом с чем он такой же маленький, как и ученик. Учитель – тот, кто способен передать, что вот эта ромашка - не просто ромашка, а грандиозная штука.

Учитель справляется со своей задачей в тот момент, когда может передать ученику что-то, гораздо большее, чем он сам. Как говорил Данте, «опыт величия».

Превращение великого человека в ученика на моих глазах, как мне кажется, в этом ключ к психагогике. И все учителя это знают. Прости за богословский пример. Христос никогда не говорит апостолам «Просто идите за мной и слушайте, что я вам говорю». Он им говорит: «Идите за мной так, как я иду за Отцом». Это ведь очень красиво. Настоящий учитель – никогда не последняя точка, он – начало.

Я: Ты затронул важную тему – разницу знания и понимания. Сегодня стало модным собирать знания. И уже люди вроде знают, как делать что-либо, но при этом совершенно не понимают почему, то есть не знают основ. Задаются другие вопросы. А ведь знание тем и отличается от понимания, что истина, к которой человек через это величие большего, чем он сам, идет, всегда становится истиной конкретного человека. Понимание именно проживается. Что-то щелкает внутри, осеняет и человек приходит к какой-то истине. Но это всегда его собственная истина.

Ольга Седакова русский поэт, прозаик, переводчик, филолог и этнограф

А. Филоненко: Да, интересно, что сейчас деформировалось и очень простое латинское слово «эксперт». Для нас сегодня существует как бы «экспертное знание». Если нам нужно что-то уточнить, понять, как что-либо делать, мы ищем эксперта, который как бы противоположен понимающему. Эксперт превратился просто в знатока какого-то вопроса. На самом деле, в слове «эксперт» корень тот же, что и в «experience» – это опыт. Изначально экспертом назывался тот человек, у которого есть живой опыт. У нас это как-то выветрилось. Но действительно опыт должен быть живым для понимания.

Возможно, проблема в том, что у нас сердце перестало дружить с головой. Мы забыли про этот самый кардиоцентризм. Как будто сердце больше не инструмент познания. Есть такой очень красивый афоризм: в мире самое большое расстояние, которое надо преодолеть – 30 см – между мозгами и сердцем. Можно любые путешествия совершить, но если этого не сделаем, все остальное будет неважным. Мне кажется, что проблема отличия знания от понимания не только в отсутствии проживаемого опыта, но и в том, что мы перестали ценить сердце в качестве того, с чего начинается познание. Если я вижу какую-то вещь, которую мне хочется познать, при этом у меня нет мурашек, и сердце мое быстро не бьется, и если я не удивлен, то познавать нечего. Никакая Википедия не спасет. Познание начинается с удивления. А оно начинается с сердца.

Из знания мы пытаемся вычеркнуть субъективность, а, на самом деле, всегда вычеркиваем себя. В этом смысле, нашим великим учителем должен быть Вуди Аллен. У него есть потрясающая фраза «мозг – это мой второй любимый орган». Если я вижу какую-то вещь, которую мне хочется познать, при этом у меня нет мурашек, и сердце мое быстро не бьется, и если я не удивлен, то познавать нечего.

Я: Часто обращаю внимание у живых людей, что их слова и формулировки именно живые. Они не говорят заученными фразами, а будто рождают мысль.

А. Филоненко: Для меня тоже очень важна связь между языком и опытом. Неслучайно прямо сейчас главными героями в культуре являются не авторы, не слушатели, а рассказчики. Человек, который рассказывает не о себе, а о том, что приключилось, но делает это через себя. Как свидетель. И оказывается, что это сегодня главный текст в культуре.

Я: Так вот, о живых свидетелях времени. Когда готовилась, наткнулась на такое мнение, что в свое время стоики пытались нивелировать индивидуальность человека. Для них был важен абстрактный человек чистого разума, а его индивидуальность приравнивалась к недостатку, считалась эго. Но при этом, насколько я понимаю, живой человек – тот, кто способен слышать именно себя, понимать свой истинный путь. Без личностного начала это невозможно. Ты согласен?

А. Филоненко: Слушай, прямо мои вопросы. Была такая история с хасидизмом в Украине, когда один великий хасидский учитель рабби Зуся однажды ходил по городу и плакал. Обычно Зуся был веселый, жизнерадостный и всех утешал. И вдруг жители увидели, что он сам ходит и плачет. К нему все стали подходить в недоумении и спрашивать: «Зуся, ну что ты плачешь?» А он им отвечал: «Я знаю, что скоро умру, попаду на страшный суд и Господь мне задаст такой вопрос, на который я вообще не знаю, что говорить, поэтому и плачу». Люди его утешали, говорили: «Зуся, неужели есть такой вопрос, на который ты не знаешь ответа. Ну что он спросит, почему ты не жил жизнь Моисея или Авраама?» «Нет-нет, это легкий вопрос, – отвечал Зуся. – К сожалению, он такие вопросы не задает. Он задаст мне другой и страшный, он спросит: «Зуся, почему ты не жил жизнь Зуси?» И я не знаю, что ему сказать и плачу». Это самое грандиозное определение природы человека и философии. Если человек знает слезы Зуси, если он когда-нибудь плакал от того, что не живет свою жизнь, – значит, он философ, и открыл важный вопрос. Но отсюда следует потрясающий ответ, что человек – единственное существо, для которого трудно жить свою жизнь. Для собаки просто, она живет свою жизнь. А для нас трудно жить свою, но так легко жить чужую.

Томас Мертон, американский поэт, монах-траппист, общественный деятель, проповедник дзэн-католицизма.

Однажды я увидел книгу Томаса Мертона, это был такой замечательный католический американский автор, который назвал свою книгу так: «Святой – это человек, которому удалось прожить свою собственную жизнь». Я когда это увидел, был потрясен, потому что оказывается, святость – это очень просто, ведь настоящее желание каждого из нас, согласно этому определению, – быть святым. Если человек знает слезы Зуси, если он когда-нибудь плакал от того, что не живет свою жизнь, - значит, он философ, и открыл важный вопрос.

Я: Ты рассказал эту историю Зуси, и я вспомнила фразу Бердяева о внутренней тоске, которая и обличает высшую природу человека. Причина этой тоски в том, что человек осознает разницу между тем, что он думает о себе, и тем, кем он является на самом деле, и именно тоска является импульсом сократить эту дистанцию.

А. Филоненко: Во-первых, я согласен с Бердяевым. Но тут есть такой важный момент. Мне кажется, что распространенная ошибка современного человека заключается в том, что мы пытаемся найти ответ на этот вопрос внутри себя. Стараемся войти в себя внутреннего, подлинного, настоящего, ищем-ищем, но ничего хорошего не находим и одна только скука – психоанализ, комплексы, травмы, а алмаза там как будто бы и нет. Я настаивал бы на другом подходе. Я вижу себя настоящего всегда в тот момент, когда сам себе не интересен, потому что в это мгновение со мной происходит что-то грандиозное. Для меня это очень важная точка. Когда я вижу что-то великое, слышу музыку, встречаю живого человека, я настолько поражен этим явлением в моей жизни, что если меня в эту минуту кто-то спросит обо мне, я скажу: «Знаете, ребята, мне сейчас неинтересно. Смотрите, что происходит. Давайте вместе смотреть». Потом, когда эта молния проходит, я понимаю, что именно в тот момент внутри события я был самим собой. Я был живой до мурашек, до лица, до сердца. Любой человек, который меня в этот момент видел, может сказать – я видел твое истинное лицо. И мне кажется, что это главный парадокс того, что мы настоящие решаем задачу Зуси тогда, когда встречаем великое в жизни. В этом смысле, я философ события. Я думаю, что я настоящий внутри молнии. Я вижу себя настоящего всегда в тот момент, когда я сам себе не интересен, потому что в этом мгновение со мной происходит что-то грандиозное.

Это немного тревожно, потому что получается, что я являюсь сам собой не тогда, когда захочу, а когда что-то происходит и я внимателен. Для многих это страшновато, потому что существует некий идеал, что нужно все контролировать, держать в руках. Но мне кажется, что это ошибочная позиция, потому что гораздо важнее увидеть момент, когда я по-настоящему являюсь самим собой. Это всегда происходит во встречах с красотой, с удивлением. Тогда жизнь меня опрокидывает до такой степени, что я теряю дар речи. Я смотрю и совершенно поражен.

В этом смысле, есть большая разница между словами «изумительный» и «поразительный». Изумительный – это когда ты себя пытаешься вывести из ума. Как Мюнхгаузен. А поразительное – то, что в тебя вторгается. То, что тебя ранит. Вот красота – это всегда рана. Красота – очень требовательная вещь. Если ты увидел что-то красивое, то уже не можешь это развидеть. Она требует от тебя ответа. Для современного человека «интересное» вытеснило «красивое». Мы все интересуемся интересным, но важно то, что оно не требует ответа. Ты просто увидел и говоришь «ну, интересно». А «красота» по-гречески – это вызов, поэтому красота от нас вечно что-то хочет. Мы не можем ее безответственно видеть. Для меня формула нахождения себя связана с красотой, которая вторгается в меня. Она и есть точка встречи. Можно и попробовать увидеть и внутри себя настоящего, но это такое путешествие по пустыне, когда ты не можешь там ничего нормального найти, потому что мы про себя «слишком много знаем».

Я: Как живой относится к себе самому, мы немного разобрались, а как он относится к окружающему миру? Мне кажется, что живые видят мир не как застывшую реальность, которую никак нельзя изменить, а как что-то постоянно созидающее и творящее.

А. Филоненко: Знаешь, когда-то меня заставил на это посмотреть внимательно, как ни странно, Жак Деррида. Он обратил внимание на то, что в каждом языке есть разделение двух форм будущего времени. По-русски мы говорим либо будущее, либо грядущее. И это два разных способа видения мира. Будущее – когда мы набрасываем на то, чего нет, наши проекты, планы, а грядущее – то, что приходит оттуда, вываливается на нас, и мы должны с этим что-то делать. На этой волне грядущего мы занимаемся серфингом. Мы можем утонуть, конечно, либо отбежать в сторону, но лучше на этой волне скакать. Для меня живой человек тот, кто открывает утром глаза, и знает, что этот день будет небывалым. Конечно, трамваи будут приходить вовремя, лекции по расписанию, но главное – будет происходить небывалое. Я когда-то придумал детский образ для этого. Вот, на окне висит занавеска. Чего мы ждем от нее? Одни ждут понимания того, что на ней нарисовано, – разглядывают колористику, орнамент. Другие ждут понимания структуры, ткани. А меня интересует третий способ видеть занавеску – когда по ней видно, что есть ветерок. Когда она колеблется. Для меня живой человек тот, кто глядит на те же вещи, на которые смотрим и мы, но видит это дыхание. Дыхание всегда новое, всегда обращено к нему. Когда нас достигают какие-то большие вещи, мы становимся, с одной стороны, великанами, и нас распирает от счастья, а с другой – мы хорошо понимаем, что перед этими большими вещами мы маленькие. В этом смысле, живые люди – это гении начала. Они всегда видят, как в жизни все начинается.

Я: Наверно, любой из нас задавал себе вопрос, что же мешает людям быть живым. Как ты на этот вопрос отвечаешь?

А. Филоненко: Я думаю, что мешают страхи. Если утром себя по-честному спросить, что заставило меня встать с кровати, то мы можем заметить, что очень энергично встаем, когда чего-то опасаемся, боимся, что если мы этого не сделаем, у нас что-то не получится, не сбудется. Красота, которая делает нас живыми, в этом смысле, не требовательна. Удивительно, как легко мы красоту предаем. Всегда в пользу страха и адаптивности.

Ульрих Бек, немецкий социолог и политический философ, автор концепций «рефлексивной модернизации» и «общества риска»

Неслучайно немецкий социолог Ульрих Бек говорит об обществе риска. Сейчас как будто человек занят только одной вещью – оптимизирует страхи и риски. На этом построены страховые компании, современная политика, которая уговаривать людей не в том, чтобы построить что-то, а в том, чтобы уменьшить страхи. Для меня политика, которая занимается стабильностью и гармонизацией страхов – очень вторичная политика, потому что жизнь человека не может состоять только из безопасности. Сильная политика работает с другим – с жизнью. И как ни странно, с этой самой красотой. Политика для меня начинается с вопроса о надежде, которая рождается как раз из красоты.

Я: Раз затронули тему страхов, то спрошу о непостоянстве. Мне кажется, что еще одно отличие живого человека в том, что он понимает - изменчивость, непостоянство – это естественный принцип жизни. Для обычных же людей стабильность становится важнее, а непостоянство связано с риском. Уязвимость для меня – трудный опыт, опасный, но важный. Это мой порог. Я должен сбыться

А. Филоненко: Да, но это нужно усилить. Дело не в стабильности или непостоянстве, а в том, как мы видим открытость. Я очень люблю слово «уязвимость». Почти для всех уязвимость считается недостатком. Мы делаем все, чтобы быть неуязвимыми. А можно посмотреть по-другому. Однажды Митрополита Антония спросили, что такое молитва. Он ответил, что цель молитвы – уязвимость. Меня тогда это очень удивило. Мне казалось, что люди идут в церковь, чтобы получить защиту, почувствовать себя неуязвимыми. Оказывается, мы очень много теряем, когда именно неуязвимы. Мы наоборот должны быть открыты. Но у этой открытости большая цена. То, что ты называешь непостоянством, для меня это связано с этой защитой – апологией уязвимости. Человек, который понимает, что уязвимость – это его благо, он может двигаться, впускать в себя что-то новое. Он не может держаться только за то, что есть.

Что плохого в том, чтобы держаться? Ничего, кроме одного. Ты можешь быть очень удовлетворенным в жизни, довольным, но несчастным. То есть в твоей жизни ничего не случается, даже ты сам не сбываешься. В этот путч уязвимости запускают нас слезы Зуси. А слезы – очень конкретная вещь. Человеческое сердце так устроено, что оно плачет, когда живет не своей жизнью. Прямо слезы текут. То есть и наше тело подталкивается навстречу уязвимости. Поэтому для меня уязвимость – это какой-то порог.

Если человек говорит: «Я не хочу быть уязвимым, мне нужно быть защищенным». Пожалуйста, тогда опция – ты предаешь возможность встречи, возможность красоты. Другой человек говорит: «Уязвимость для меня – трудный опыт, опасный, но важный. Это мой порог. Я должен сбыться». И идет. Идет за красотой, за событием, но слышит это сердцем.

Я: И последний вопрос. Что ты еще не понял в принципе Живого? Чтобы ты хотел еще прочувствовать, прожить, чтобы осознать, что значит быть живым? Есть ли какие-то внутренние вопросы, которые перед тобой стоят и на которые ты не дал еще ответов?

А. Филоненко: Если очень кратко, то это вопрос о милосердии. И о прощении. И поэтому о нежности. Я последние годы думаю, что имя Жизни – это щедрость и избыточность. Это правда. Но следующая трудная вещь – это открыть, что значит эта милосердная избыточность жизни по отношению к нам. И нам бы этому научиться. Есть один из великанов, которого я очень люблю. Этот француз, который прожил удивительную жизнь, спасая людей с психиатрическими расстройствами, однажды заявил, что, с одной стороны, безусловно, важно открыть в себе внутреннего ребенка, не потерять способность удивляться, но не менее важно открыть в себе взрослого.

И я вдруг, когда это читал, понял, что у меня есть эта проблема со взрослостью. Потому что, когда я говорю взрослый, я обычно понимаю ограниченные вещи. Например, что это человек ответственный, требовательный, предприимчивый и успешный. И как будто сохранить ребенка в себе меня не надо уговаривать. Я хотел бы в себе ребенка сохранить, но для того, чтобы быть взрослым, меня нужно уговаривать. Как будто я не хочу, как будто в этой взрослости я еще чего-то не понял. И вдруг я читаю, что быть взрослым – это позволить себе быть нежным. Когда я это прочитал это первый раз несколько лет назад, – для меня это было откровение. Он говорит, что дети не обязаны быть нежными. Мы можем позволить себе нежность, не требуя ничего взамен, если мы взрослые. Теперь я понимаю, чего я хочу, когда говорю, что хочу быть взрослым. Я хотел бы открыть для себя эту тайну нежности, на которой держится весь мир. Ведь когда мы говорим – милосердие и любовь – у этих всех вещей есть две руки. Одна рука называется щедрость, другая – нежность. Я был так увлечен в жизни щедростью, что чуть не пропустил нежность. И это то, что я еще мало понимаю, но надеюсь еще успеть понять.